偷莎士比亚的贼详细介绍

-

-

品牌:其他品牌

适合年龄:3岁以上

产品规格:227页

指导价格:¥18.0

产品介绍:

编辑推荐:

美国图书馆协会,最佳青少年读物奖,友谊,让一切梦想变为现实。

无论读者是不是“莎士比亚迷”,本书快节奏的故事都能够使他们仿佛置身于伊丽莎白女王时代的环球剧院中,目睹着故事的发生。

——《号角书评》(Horn book)

书中的每一页都充满了波折和昌险,使人置身于莎士比亚生活的那个时代。

——《书平》(Book Review)

内容简介:

十四岁的男孩仔仔没有双亲,也没有真正的名字,但他却有一手速记的好本领。在16世纪中叶的英国伦敦,剧本通常只有一部,所以必须小心上锁并由专人守护。仔仔的主人指派他到伦敦环球剧院看戏,并命令他以速记的方式偷取莎士比亚的新剧本《哈姆雷特》。仔仔的主人是个残暴的人,所以他根本无法违抗这个命令,他只得设法溜进剧院,偷偷记下了整个剧本,没想到这时候剧院突然失火了……

仔仔还能完成主人交给他的“任务”吗?他的人生会因为这次特殊的经历而有所改变吗?

本书荣获1999年美国图书馆协会最佳青少年读物奖。

目录:

第一章 我是仔仔

第二章 黑衣人

第三章 林中恶斗

第四章 见到新主人

第五章 新的任务

第六章 来到伦敦

第七章 环球剧院

第八章 明争暗斗

第九章 再次看戏

第十章 阴错阳差

第十一章 剧团生活开始

第十二章 学习剑术

第十三章 城中遇险

第十四章 莎士比亚先生

第十五章 错失良机

第十六章 噩梦缠身

第十七章 初次登台

第十八章 再次失手

第十九章 虚惊一场

第二十章 居里安的秘密

第二十一章 尼克被打了

第二十二章 朱丽亚的内心世界

第二十三章 皇家演出

第二十四章 真相

第二十五章 生死边缘

第二十六章 正面冲突

第二十七章 朋友和家庭

精彩书摘:

第一章 我是仔仔

我不知道我的亲生父母是谁。我娘在我出生那年就死了,那是公元1587年,伊丽莎白女王统治时期的第二十九年。

孤儿院的马瑰格太太偶然间的一句话,就成了我孩童时期的名字。那时我被好心的邻居送到她的孤儿院,她一看见又小又虚弱的我就大声说:“啊!这可怜的小仔猪!”从那一刻起,这个不幸的名字就像柏油一样粘在我身上,大家都叫我“仔仔”。还好人们没有干脆就叫我“小猪”,这已经算是不幸中的万幸了。

我尽可能不去回想在孤儿院的那段时光。说得明白一点儿,孤儿院只不过是一个只顾牟取私利的临时机构。马瑰格太太并不是坏人,只是她的担子太重了。虽然有时她会发脾气揍我们,但是大多数时候我们并没有受到虐待,不过也没有人会对我们表示关心。

教区赞助孤儿的经费不够维持一个小孩基本的衣服和食物开销,更何况孤儿院有六七个小孩要养。我们的生活大多依赖善心人士的捐助,有人大发慈悲的时候我们就可以填饱肚子,要不然就只能吃些大麦粥和野菜充饥。时运不好时,我们的生活就加倍困苦。

在孤儿院里,每个小孩都梦想有一天会有一个正经八百的家庭来领养他们——如果是出身贵族的亲生父母前来那就最好不过了——当然任何正常的家庭也可以。每个小孩都一直渴望梦想成真。

就在我七岁那年,发生了一件改变我一生的大事。听说人每过七年就会遇到一次大转运,这叫作“风水轮流转”。我的梦想成真了!

有个牧师从附近的柏立克小镇来孤儿院找学徒。感谢老天爷,马瑰格太太竟然选上了我!这个牧师就是白提摩医生。白医生从剑桥医学院毕业以后,先在伦敦开业,然后就搬到了北边的约克郡。

我十分感激白医生,很想讨他欢心,对他言听计从。白医生和夫人对我并不热情——其实他们对待自己亲生的孩子也是一样冷漠。他们在药房的一头为我准备了一个舒适的床铺,而白医生就在那药房里准备他的药剂。

药房里总有一盆燃烧的松脂文火煎着药剂,我的工作之一就是看管这些正在炉子上煎着的药。因为煎药的缘故,那房间一直很温暖。至于吃饭我就到厨房去解决。虽然我的境遇与一般孤儿的想象有所不同,但是也和我期待的相差不远。只有一件事我以前从未料想过,白医生竟然教我读书和写字,不止熟习英文,还得学拉丁文,外加白医生自己发明的一种简写文字,他管它叫“速记语言”。白医生说这语言是“简洁快速又私密的书写方式,如果能熟练使用就可以马上把人说出来的话记录在纸上”。

他教我读书写字的主要目的并不是要教育我,而是训练我当他的助手。我必须替他记录医学资料,并且抄写他每周的布道讲稿。

虽然我学得很快,但仍无法达到白医生的要求。他自认为这套自创的速记法可以在数个月内就学会,他希望我能达到这个目标。

我却令他非常失望。他那套方法并不好学,我花了一年的时间才稍微熟练,又过了一年才可以迅速地记下每一个字,不必再哀求白医生把说话的速度放慢一点儿。要他说慢善点儿总会惹他不高兴,因为他那张快嘴只要一开口就不愿意再停下来。当然他不会把责任归结于他发明的方法不够好,而是怪我这个学生太笨。

我从没见他自己用过这套速记方法,我想他自己根本就没学会如何熟练使用那些规则。

熟练后我开始自己改良那些规则——当然白医生

并不知道我这样做。他是个自大的人,打从他发表过一篇有关忧郁症的枯燥论文之后,他就觉得自己高人一等。其实从那篇文章发表之后,除了每个礼拜的讲稿外,他就再也没写过文章。后来我很快就发现还有比这更荒唐的事。

从我十二岁学会骑马和用墨水笔后,每个安息日白医生便派我到附近教区抄录其他牧师的布道。他自称这么做是为了收录一些优美的讲稿集结成书。直到某一个礼拜天因为天气恶劣,我不能外出抄写而有机会听到白医生的布道时,才恍然发现他所讲的内容正是我之前到杜兹柏立抄录下来的讲稿。

我并不明白抄录别人的讲稿是一件不正当的事,孤儿院的教育并没有教我分辨是非。我只知道所谓对的事就是对自己有利的事,会对自己产生危险的事就叫作错事。

我害怕的是自己会被逮个正着。虽然我以前从未对白医生提出过任何要求,但这次我用很恭敬的语气向白医生要求是否可以不再从事这项任务。他很严肃地看着我,好像一时没听清楚我在说什么。然后他摸了摸他那又长又红的鼻子对我说:“你是我的孩子,照我的话去做就是了。”

他这样说就等于要我接受无法改变的事实,这真比威胁我或对我发火更让人沮丧。他说得对,依据法律我是他的财产,我必须听命于他,要不然就难逃被送回孤儿院的命运。白太太常常提醒我,他们更换一个学徒就像家常便饭一样容易。没错儿,白医生是在我身上花了不少心血,他不会轻易放我走,可他也不是会手下留情的好心人,难保他不会对我拳打脚踢。

人们常说英国是女人的天堂、仆人的监狱、马的地狱。而学徒呢?地位更加低贱,不值一提。

我们偷取讲稿的事终于东窗事发了。利兹教区一个机警的老牧师发现我不断地埋头猛抄,这个小丑闻就这样被揭发了。白医生在他的教会只受到了轻微的指责,他觉得自己颜面扫地,照例又把责任全推到我这个微不足道的学徒身上,于是我的境遇一落千丈。

我又开始像在孤儿院那段日子一样,祈祷会有另一个救星因为注意到我不平凡的资质前来救我逃离苦难。

在最无助的时候,我甚至计划自己逃走。自从我能阅读霍林斯赫的《编年史》和罗利的《圭亚那的发现》这些书后,我了解了在约克郡和英国之外有一个更大的世界。我希望自己能够亲眼去看看它。

然而到目前为止我的人生还是悲惨和局限的,根本看不出有任何改变的可能。我想在圭亚那这种新国家或伦敦那种大城市,或许才有机会让有点儿本领的毛头小

子白手起家,不必一辈子当学徒或下人。但是我也不敢真的离开柏立克这个小镇,我根本就没勇气自己逃离这个地方。

我没有能力一个人到外头去闯荡,虽然我会读书和写字,但我清楚这点儿小本事还不能应付教区外那个陌生而又或许不友善的世界。因此我只能乖乖地工作、等待,希望有一天命运会再度改变。

可是如果我早知道前头有什么样的命运等着我,我可能就不会那样热切地盼望了。

第二章 黑前人

就在我十四岁那年,风水又轮流转了一次。接下来的命运,让我觉得还不如留在白医生家里好。

三月间有个陌生人来到牧师馆。这可不是什么好心的绅士要来领养我,他根本就不是好人。

那个陌生人来的时候我和白医生正在药房里工作。虽然那时天色已晚,房间里却还没点灯。节俭的白医生总是到了万不得已的时候才会点上油灯,他宁愿由着那盆烧着松脂的炉火在墙上映照出鬼魅似的影子。

那个陌生人站在走道上,静静地一动也不动,像是一个可怕的影子,也像是魔鬼的使者前来召唤我们。他的身材很高大,穿着一件又长又黑的粗布斗篷,那斗篷遮盖住他的全身,只露出一双高跟的皮靴。他把斗篷的帽子拉到前额,阴影遮住了他的脸,只看见他杂乱又拳曲的胡子长长地垂到领口。他的大衣左边鼓起,像是藏了一件东西。我猜那是一把剑。

我们三个人就这样静静地看着对方,一时间只听见在炉火上煎着的汤药咕噜噜作响。白医生眨了眨眼睛,像是突然清醒过来,用钳子把药壶从火上拿下来。

他转身用勉强挤出来的客套话对那黑衣人说:“嗯,先生,请问有什么事吗?”

那个人上前一步,用手往怀里一掏,我真害怕他是要去拔剑。还好他拿出一本用红皮包着的小书。“这是不是你写的?”他的声音又低沉又空洞,像是妖怪。

白医生犹豫了一下,上前看看那本书。“是,是我写的。”我也认出那本书就是白医生去年自己印的一本小书,书名可取得漂亮,叫作《速记语言:简洁、快速、私密的书写艺术》。

“这玩意儿真的管用吗?”

“您说什么?”

“这套方法真的有效吗?”那人不耐烦地问。

“当然有效!”白医生很不高兴,“我这套方法可以让你不费吹灰之力把文件或说的话很快地记下来。”

黑衣人打断白医生的话:“记录的速度有多快?”

白医生瞪着他说:“我正要告诉你,这种方法可以同步记录人们所说的话。”

黑衣人不耐烦地扬了扬手,像是要阻止白医生再说废话:“要花多久才能学会?”

白医生看了我一眼,清清喉咙说:“嗯,这得看天分了……”

“到底要多久啊?”

白医生耸耸肩膀:“大概两个月或者再久一点点吧。”我心里想,岂止是再久一点点!

黑衣人把书往白医生放器材的台子一扔,台子上的一个玻璃杯子掉到地上,摔了个粉碎。

“喂!你这个人……”白医生正要开始说话,那人却转过身去,把他长长的大衣猛力一甩,煎着汤药的火焰被他这个动作弄得晃个不停,开始冒出烟来。他转过去好一会儿,像是在沉思。我忙着清理杯子的碎片,反正这件事跟我这个下人没关系。

黑衣人转过身来,他的脸还是阴沉沉的没有表情。

“你教过多少人学会这玩意儿?”

“我想想啊,这个学徒仔仔已经学会了,还有……”

“到底多少人?”

“嗯,只有一个人。”

黑衣人转向我说:“他学得很好吗?”

白医生又假装热情地回答说:“他学得好极了!”我吃了一惊,他向来都说我只是勉强及格。

“表演一下看看吧!”那个人不知道是对我还是对白医生这样说。我手里拿着碎玻璃呆呆地站在那里。

“你是耳朵聋了吗?”白医生骂道,“这位先生要你表演给他看。”

我把碎玻璃堆在桌子上,然后把笔记本和笔拿过来,“写什么呢?”

“照我说的写。”那个人开始念,“本人谨此转让我的学徒与本文件之接受者……”那个人停了下来。

“继续说吧,我跟得上。”我专心一意地想快点儿把他的话记下来,并没注意他说话的内容。

“你的名字?”

“啊?”

“你叫什么来着?”

“仔仔。”白医生替我回答,然后紧张地干笑了一下,像是突然发现他叫了七年的名字竟然如此奇怪。

那人没理会白医生的故作轻松,继续说道:“转让我的学徒仔仔与本文件之接受者,转让价格为十个金币。”他又停下来,我抬起头看看他们,白医生正张大了嘴,惊讶得说不出话来。

“就这样结束了吗?”我问。

那个人伸出手来,他的手出乎意料地又柔软又干净。

“给我瞧瞧。”我把速记本交给他,他对着灯光查看,“每个字都记录下来了吗?”虽然我看不出他脸上的表情,不过我察觉到他的声音中带着惊讶。

“没错儿。”

他将笔记本又还给我,“把你写下来的字念给我听。”

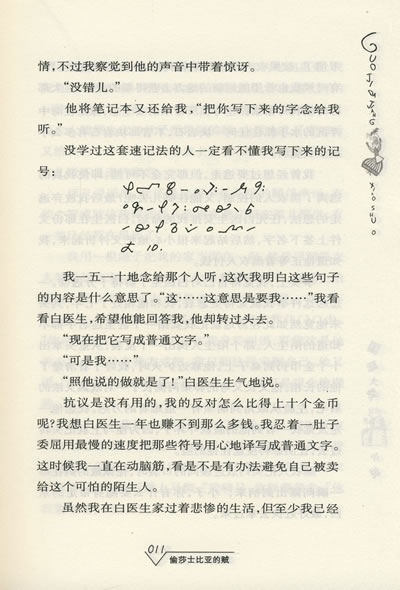

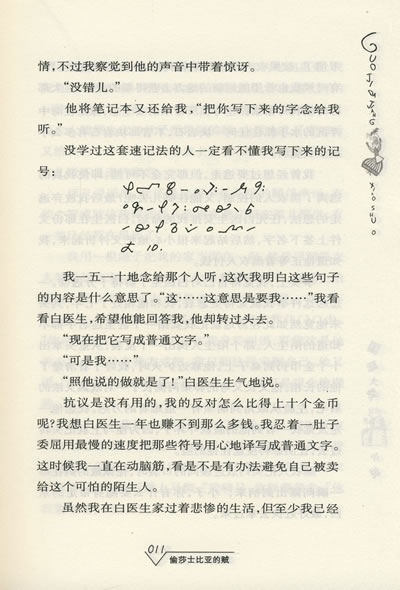

没学过这套速记法的人一定看不懂我写下来的记号:

我一五一十地念给那个人听,这次我明白这些句子的内容是什么意思了。“这……这意思是要我……”我看看白医生,希望他能回答我,他却转过头去。

“现在把它写成普通文字。”

“可是我……”

“照他说的做就是了!”白医生生气地说。

抗议是没有用的,我的反对怎么比得上十个金币呢?我想白医生一年也赚不到那么多钱。我忍着一肚子委屈用最慢的速度把那些符号用心地译写成普通文字。这时候我一直在动脑筋,看是不是有办法避免自己被卖给这个可怕的陌生人。

虽然我在白医生家过着悲惨的生活,但至少我已经习惯了。被黑衣人带走却是将我推人一个未知的世界。

有时候我也希望能到新的地方去获得新的经验,但大部分时候我却紧紧抓住习惯所带来的安全感,像是在海中浮沉的水手抓住任何一块岩石,不管那块岩石有多么小或多么脆弱。

我曾经想过要逃走,但那完全不可能。即使我真的逃离了黑衣人的控制,又能往哪儿去呢?最后我放弃逃走的想法,任凭白医生安排我的命运。白医生在那份文件上签下名字,然后站起来很小心地把文件折起来,我知道他正等着黑衣人付钱。

事实上,我觉得自己对白医生了解得十分透彻。一想起这件事我就觉得更悲哀,我和他相处了七年,到头来他竟然如此轻易地就把我卖给一个甚至连名字都不知道的陌生人。那个陌生人掏出一个皮袋,从里头拿出十个金币扔到桌子上。他靠近炉火时,我终于看清楚了他的长相。他又长又弯的鼻梁两侧长了一对既黑又浓的眉毛,左脸从眼角到胡须有一道难看的刀疤。我想他一定发觉我一看到他的脸就吓坏了,因为他马上就把头转过去,让阴影再度遮住他的脸。

黑衣人把契约放进腰间的口袋时,他佩戴的剑在那一瞬间露出剑柄来,“小子,你有什么要随身带走的东西,最好赶快去拿过来。”

我整理铺盖的时间比刚刚签卖身契的时间更短。我所有的财产只有一把用来吃东西的小刀,穿去做礼拜的一件上衣和羊毛袜;一个破烂的皮包里头装着每年生日或主人随便决定的日子所得到的钱,白医生儿子穿旧后又给我的一件不合身的羊皮上衣。十四年来我就只有这点儿微不足道的家当。

话又说回来,我还是比很多孤儿院的同伴幸运。有些心智或肢体残障的孤儿到现在都还留在孤儿院里,有一些已经死在里面了。

我用一根绳子把我的家当绑在一起,然后回到黑衣人等我的地方。白医生不安地拿着那些金币,好像生怕黑衣人又向他讨回去,那黑衣人则站在那里一动也不动,像是一座雕像。他猛抓住我的手臂推我往门口走。“你得看紧这小子!”白医生在我身后叫道,可能这是他关心我的一种奇特方式吧,我只能这样安慰自己。他又说:“如果你不随时用棍子盯紧这小子,他可是很会偷懒的。”

黑衣人把我推出大门后,大门就关上了。这时天空下起毛毛雨来。我缩起肩膀躲雨,四处张望是不是有货车或马车停在外面,却只看到一匹马被拴在那里。黑衣人解开马缰绳然后跳上马鞍,“我骑马,你跟着我走。”他收紧缰绳,开始出发。

我迟疑了一下,回头看看牧师馆。天色逐渐黑了,房子里的灯光已经亮起来了。我心里有点儿希望房子里会有人出来向我道别,或者祝我好运,好让我在离开之前也有机会跟他们说声再见。但是并没有人出现,只有一只虎斑猫在屋檐下静静地瞪着我。

“再见了,猫咪。”我对猫儿说完,把行李扛在肩上,转过身跟在新主人后面快步走去。

第三章 林中恶斗

我不知道自己会被带到什么地方。我们往柏立克的南边走,经过卖羊毛的秦尼先生石板屋顶的房子,经过老磨坊,再经过镇上的农田。直到越过韦克菲尔德的南边以后,我的地理概念就再也无用武之地了。我知道如果再往南走一个礼拜,就会到达伦敦。但我确定黑衣人一定不是伦敦人。

白医生告诉我伦敦人总是衣着光鲜,穿金戴银,并且谈吐文雅。他们住的房子比秦尼先生的房子还大十倍,屋子里有优雅美丽的女主人。

要跟上黑衣人的速度使我吃尽了苦头。他从不回头看我是不是跟得上,或者看我到底有没有跟在后面。但我知道如果我想逃到树林里,他一定马上就会知道。更何况树林里还有更难以预测的危险。

柏立克地区的树林并不危险,林子里的树木长得并不茂密,常常有人赶着猪和羊群在里面放牧。以前如果难得下午有空,我便会到树林里散步,一点儿也不感到害怕。

但现在我身边的树林又黑又可怕,逃到里面就好像是为了从热锅里逃走却跳入火坑一样。我听说树林里藏着可怕的土匪和饥不择食的野兽,一到晚上他们便会从林子里跑到路上找寻下手的目标。

想到这里我倒吸了一口凉气,赶忙小跑着追赶黑衣人。我用手攀着他马鞍的架子走,这样可以省一些力气。但我并不习惯长途跋涉,走这么多路实在让我吃不消。我鼓起勇气对黑衣人说:“我们可以停下来过夜吗?”

那个人转过头来看到我把手攀在马鞍上,我真怕他会把我推开。但他又转过头看着前方,用低沉的声音说:“没有人要你说话的时候不要多嘴。”

我们继续赶路,直到天全黑了。我很希望能在韦克菲尔德的国王塑像那儿暂停一下,但黑衣人仍不断地往前赶路。

虽然路上的车辙和岩石看起来都十分类似,但接下来的路途我完全不认识了。我薄得像纸一样的鞋底开始断裂,最后我踩到一块尖尖的石头上,它刺破了我的鞋底还有脚底。“我流血了!”我叫道,攀在马鞍上的手一松,膝盖跌跪在地上。

……

同价位日用品排行榜

孕前产品排行榜